第4回たねぷろじぇくと植樹祭(ワークショップ⑨苗木の植栽)

2018年5月25日(金)11:00~16:00、26日(土)10:00~17:00、27日(日)10:00~14:00

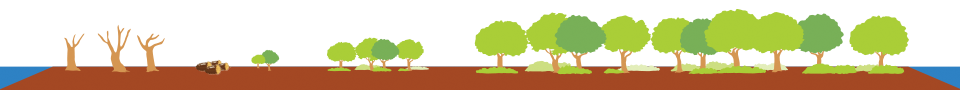

「第4回たねぷろじぇくと植樹祭(ワークショップ⑨苗木の植栽)」を総勢115名の参加者を得て坂元小学校および海岸防災林再生地(宮城県山元町)で開催しました。植樹祭の会場は、「みやぎ海岸林再生みんなの森林づくり活動」の対象地(山元地区)です。

植樹祭には、坂元小学校から7名(児童5名+教員2名)、山元町ALT(外国語指導助手)1名、前川小学校から1名(教員1名)、角田小学校から1名(児童1名)、白石第二小学校からは27名(児童20名+保護者4名+教員3名)、塩田西小学校からは15名(児童8名+保護者5名+教員2名)、亘理高等学校から13名(生徒12名+教員1名)、柴田農林高等学校から1名(生徒1名)、セキスイハイム東北グループからは社員9名、積水化学工業からは社員1名、長野大学から36名(里山再生学ゼミ&森の恵みクリエイター養成講座の学生35名+教員1名)、たねぷろじぇくと事務局からは3名(社会人1名、園児1名〔のぼのび保育すくすく園〕、学生1名〔宮城学院女子大学〕)の、総勢115名が参加しました。

プレスリリース

案内チラシ+申し込み用紙

案内チラシ+申し込み用紙(塩田西小)

スケジュール【確定版】(塩田西小)

植栽実績

今回の第4回植樹祭と、植樹祭を迎える前の5/8(火)と5/17(木)に植栽した苗木は全部で121本です。これらの苗木は、角型2リットルのペットボトルで作った植木鉢(2連結型)を使って、塩田西小・坂元小の児童と長野大の学生が3年間かけて育てました。今回植栽したコナラとヤマザクラの種子は、約3年半前の2014年10月に深山山麓少年の森「菱沼の郷」(宮城県山元町)で採取したものです。

2018年5月に植栽した苗木の内訳は以下の通りです。

■学校別リスト

長野大の学生が育てた苗木(2連結型): 93本

・コナラ: 71本

・ヤマザクラ: 18本

・ミズナラ: 3本

・クヌギ: 1本

塩田西小の児童が育てた苗木(2連結型): 27本

・コナラ: 27本

坂元小の児童が育てた苗木(2連結型): 1本

・コナラ: 1本

■植栽日別リスト

5/8(火)に植栽した苗木(2連結型): 12本

・コナラ: 8本

・ミズナラ: 3本

・クヌギ: 1本

5/17(木)に植栽した苗木(2連結型): 22本

・コナラ: 18本

・ヤマザクラ: 4本

5/25(金)に植栽した苗木(2連結型): 51本

コナラ: 47本

ヤマザクラ: 4本

5/27(日)に植栽した苗木(2連結型): 36本

・コナラ: 25本

・ヤマザクラ: 11本

今回の植樹祭では、5種類の土壌改良材を導入し、苗木を植栽しました。( )内に示されている効果を期待しています。

・バーミキュライト(保水)

・真珠岩パーライト(排水)

・黒曜石パーライト(排水)

・バーク堆肥(肥料)

・人工土壌〔商品名:ビバソイル〕(肥料+保水+排水)

これらの5種類の土壌改良材を配合の仕方(種類と量)を変化させて混ぜ合わせ、9種類の土壌改良材(配合材)を作りました。この9つの「処理」で、苗木1本ずつに土壌改良材を与え、植栽後の生残・枯死や生長に与える影響(効果)をモニタリングしていく予定です。

処理1)山土(コントロール) <苗木6本>

処理2)バーミキュライト4L+山土38L <苗木6本>

処理3)真珠岩パーライト4L+山土38L <苗木6本>

処理4)黒曜石パーライト4L+山土38L <苗木6本>

処理5)バーク堆肥4L+山土38L <苗木6本>

処理6)人工土壌4L+山土38L <苗木8本>

処理7)人工土壌42L <苗木26本>

処理8)人工土壌30L+バーミキュライト4L+真珠岩パーライト4L+バーク堆肥4L <苗木26本>

処理9)人工土壌30L+バーミキュライト4L+黒曜石パーライト4L+バーク堆肥4L <苗木31本>

植樹祭当日までの歩み

●2018年5月7日(月)~8日(火)開催「ワークショップ⑧植栽地の整備(植栽穴の掘削と整え、排水溝の掘削)、⑨苗木の植栽(試し植え)」

●2018年5月14日(月)~16日(水)開催「苗木の移動(里帰り)長野県上田市から宮城県山元町へ」

●2018年5月16日(水)~17日(木)開催「ワークショップ⑧植栽地の整備(植栽穴の整え、排水溝の掘削)、⑨苗木の植栽」

2018年5月25日(金)10:00~16:00 ワークショップ⑨苗木の植栽(長野大)

苗木51本(コナラ47本、ヤマザクラ4本)を植栽しました。内訳は以下の通りです。

長野大の学生が育てた苗木(2連結型): 42本

・コナラ: 38本

・ヤマザクラ: 4本

塩田西小の児童が育てた苗木(2連結型): 9本

・コナラ: 9本

ワークショップ⑨苗木の植栽

植栽地の状況確認、準備

- 植栽地に到着しました。

- 資材・道具類をバスから植栽地に運びました。

- 準備開始です。

- 5/16(水)に上田から山元に運んできた苗木の様子をチェックしました。

- 植栽穴に雨水が入らないように、掛けておいたブルーシートを取り外しました。

- 植栽穴には、テミや植木鉢の下皿をふせて置き、ブルーシートの上に降った雨水がたわんで植栽穴に中に入り込まないようにしました。

- ブルーシートの取り外し、完了!

- 植栽穴の中に雨水が入っていないか、チェックしました。

- 雨水が入っていない植栽穴。

- 雨水は入っていないが、穴の下のほうが陥没し、ドーム状になっている植栽穴。

- 雨水が入ってしまった植栽穴。

- 雨水が流れ込み、山土で完全にふさがれてしまった植栽穴。

- 資材・道具類の運び込みも終了しました。

- 集合し、これからの作業内容を確認しました。

デモンストレーション(処理1~6までの植栽方法・手順)

- 処理1~6までの植栽方法・手順のデモンストレーションを行いました。

- 今回使う土壌改良材の機能を説明しました。

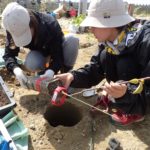

- 植栽穴の深さが30cmかどうか、コンベックスで計測します。もし30cmではかなった場合は、山土を出し入れして、30cmのレベルを出します。

- ペットボトル植木鉢の解体の仕方を説明しました。

- カッターで植木鉢の上の部分、つまり、個体識別のナンバーテープがついている部分を切ります。

- 植木鉢の底もカッターで切ります。

- 土壌改良材を植栽穴に入れます。

- シャベルの柄でトントン突きながら、固めていきます。

- 植木鉢を植栽穴に入れ、苗木の根元の高さが地面から10cmの高さになるように、コンベックスで計測しながら、調節していきます。次に、周りにある山土を入れていきます。

- ある程度、山土を入れたら、植木鉢を外します。

- 山土を入れては、シャベルの柄でトントンする作業を繰り返します。

- 山土でマウンドを作ります。

- マウンドの高さが地面から約11cm、マウンドの横幅が約50cmになるように、形を整えていきます。

- 最後に、手で丁寧にマウンドの形を整えて、植栽完了です。

苗木の植栽(午前の部)

- 苗木を受け取りに行きます。

- 二人ペアを組み、苗木を植栽することにしました。

- 自分達が植栽するポイントを「植栽マップ」を見ながら、探します。

- 植栽穴の深さが30cmかどうか、コンベックスで計測します。

- 植栽穴の深さが30cmになるまで、山土を出し入れし、調整します。

- 植栽穴が円柱形になるように、整えます。

- 植木鉢の上の部分をカッターで切ります。

- 個体識別のナンバーがついた部分は、リング状になり、植栽後も苗木の根元につけておきます。

- 植木鉢の底の部分もカッターで切ります。

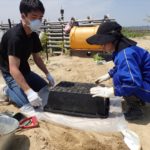

- 土壌改良材を2リットルのペットボトルで計量します。

- ペットボトルで2杯。計4リットルの土壌改良材を入れます。シャベルの柄でトントンし、固めていきます。

- この土壌改良材は、黒曜石パーライト。

- 黒曜石パーライトが4リットル入った植栽穴。

- 苗木の根元が地面から10cmの高さになるように、調節します。

- この10cmの高さは正確に出したいので、何ども計測をします。

- 土壌改良材の次は、周りの山土を入れていきます。

- 山土を入れては、シャベルの柄でトントンする作業を繰り返します。

- 苗木を植栽する様子。

- 午前の部が終了しました。

苗木を植栽する学生達の様子(動画)

ペアで記念撮影!(午前の部)

デモンストレーション(処理7~9までの植栽方法・手順)

- 午後の部、開始!

- 処理7~9の植栽方法・手順を説明しました。

- 処理1~6と同じように、植木鉢の解体から始めます。

- 植木鉢の底をカッターで切ります。

- 植栽穴の深さが40cmかどうか、コンベックスで計測します。

- 植栽穴の深さが40cmではない場合は、山土を出し入れし、レベルを出します。

- シャベルの柄でトントン突き、固めます。

- 処理7の場合は、人工土壌42リットル。

- 植栽穴の深さが27cmになるように、人工土壌を入れます。

- 再度、計測し、27cmの深さを出します。

- 人工土壌を入れながら、シャベルの柄でトントン突き、固めます。

- マウンドを作ります。苗木の根元の高さは、地面から10cmです。

- 人工土壌は一袋30リットル。残り12リットルをペットボトルで計量します。

- 人工土壌でマウンドを作ります。

- 最後に山土を約5cmの厚さでかぶせます。根元の高さは地面から11cmになりようにします。

苗木の植栽(午後の部)

- 自分達が担当する苗木の処理を確認しました。

- 自分達のペアが植栽するポイントを確認しました。

- 植栽方法・手順をマニュアルを見て、もう一度、確認。

- 植木鉢をカッターで解体しました。

- 植木鉢の解体は、苗木を痛めないよう、慎重に行いました。

- 植栽穴の深さを計測しました。

- シャベルの柄でトントン突きながら、深さを調整しました。

- 植栽穴に入れた山土を、足で踏み固めました。

- 土壌改良材を準備しました。

- 土壌改良材を入れては・・・

- シャベルの柄でトントン突き・・・

- 土壌改良材を入れては・・・

- シャベルの柄でトントン突き・・・

- 土壌改良材を入れては・・・

- シャベルの柄でトントン突き・・・、を繰り返しました。この作業をちゃんとやらないと、植栽した苗木が徐々に陥没してしまいます。

- 土壌改良材でマウントを作りました。

- その上に山土をかぶせました。

- 最後に、マウンドを足で軽く踏み込みました。

- これで完成!

排水溝の掘削

- 植栽穴を掘削し、雨水が植栽地の外に流れるようにしました。

- 雨水が一か所に留まらないように、深さに勾配をつけました。

- 苗木のマウンドを避けながら、ジグザグに排水溝を掘削しました。

- もともと造成された盛土面の表面は平らです。高低差の勾配を作るのは、なかなか難しい作業でした。

草抜き

- 草抜きを行いました。草を1本ずつ根が切れないように抜きました。

- 草刈り機や鎌で草を刈るのではなく、1本ずつ草を抜きました。

- 根を残して草刈をやると、またその根から草が出てきます。根ごと抜いておけば、そのようなことはありません。

- 大変な作業ですが、頑張りました。

植栽穴の作り直し

- 雨水が入ってしまった植栽穴。雨水をかき出しました。

- 雨水を含んだ山土はドロドロ。苗木を植栽できる状態ではありませんでした。ドロドロの山土は、全て取り出しました。

- 小型スコップで届かない場合は、シャベルを使ってドロドロの山土を取り出しました。

- 乾いた山土を植栽穴に入れ、シャベルの柄でトントン突きながら、固め、深さ30cmか40cmになるように調節しました。

- 植栽穴に直径約30cmの塩ビ管を立て、その周りの隙間に山土を入れ、固めました。

- シャベルの柄でトントン突きながら、固めました。この作業をちゃんとやらないと、綺麗な円柱形の植栽穴はできません。

- 最後に、塩ビ管を引く抜くと、植栽穴の完成!

植栽穴の雨対策

- 植栽穴に雨水が入り込まないようにと、雨対策。

- 植栽穴の上にビニール袋を敷き、その上にバットをふせて置きました。

- 5/27(金)の植樹祭で植栽する苗木36本分の雨対策。

- 完了!

集合写真

集合写真(動画)

***

2018年5月26日(土)10:00~17:00 5/27(日)植樹祭の準備、リハーサル(長野大)

翌日5/27(日)植樹祭の準備とリハーサルを行いました。

翌日5/27(日)植樹祭の準備

植栽地の状況確認

- 植栽地に到着しました。

- 雨対策として、植栽穴をふさいだビニール袋とバット。

- 植栽穴を見てみると…

- 雨水が地下を浸透し、植栽穴に侵入してきている様子はありませんでした。

- 排水溝に溜まっていた雨水も、植栽地の外に流れ、地下に浸透している様子でした。

植栽穴の整え、作り直し

- バットとビニール袋を外し、植栽穴の状況をチェックしました。

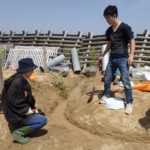

- 植栽穴の深さを計測し、40cmではない場合は、山土を出し入れし、レベルを出しました。

- 山土を出し入れして、40cmの深さを出しました。

- 植栽穴が円柱形になっているか、チェックをしました。

- 側面が崩れていた場合は、湿った山土を塗り、形を整えました。

- 雨水が入り込み、ドロドロになった山土は取り出しました。

- 雨水の侵入が多く、植栽穴の形が大きく変化してしまった穴は、作り直しました。

- 綺麗な円柱形になった植栽穴。

- 完成した植栽穴には、雨対策のビニール袋とバットをかぶせました。

土作り

- 処理8と処理9の配合済みの土壌改良材をバットに入れ、雨に濡れないようにビニール袋をかぶせていましたが、雨が侵入し、水浸しになったしまったバットがありました。

- ビニール袋を外し、土壌の様子をチェックしました。

- バットに溜まった雨水。

- 雨水を小型スコップでかき出しました。

- あとは、天日干しで乾かすことにしました。

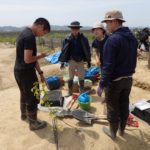

- 足らなかった分の土作りを行いました。

- これで、翌日の植樹祭で植栽する苗木36本分の配合済み土壌改良材が用意できました。

資材・道具類と苗木の配置

- 準備する内容を確認し合いました。

- 自分達の班が担当する苗木の場所を確認しました。

- 準備する資材・道具類を確認しました。

- 植栽地をぐるっと回り、状況を確認しました。

- 班ごとに、必要な資材・道具類を取りに行き、配置しました。

- 間違いはないか、チェックを受けました。

- ダブルチェックを行いました。

- 次は、苗木の配置です。自分達の班が植栽する苗木を取りに行き、配置しました。

- 苗木の番号を間違わないよう、念入りにチェックをしました。

- それぞれの植栽穴に、苗木を配置しました。

- 苗木の配置に間違いがないか、チェックを受けました。

- 次に、人工土壌を配置しました。

- これで、苗木1本の植栽に必要なものが全て準備できました。

- 苗木36本分の準備ができた植栽地の様子。

- 最後に、雨対策として土壌改良材が入ったバットにビニール袋をかぶせました。

会場の準備

- 植栽地入口の防風柵を移動させ、入口を広くしました。

- 仮設テントを設置するため、凸凹の地面を整えました。

- 風船飛ばしの準備で使う仮設テントを設置しました。

- 塩ビ管が邪魔にならないように、整理整頓しました。

- 「第4回たねぷろじぇくと植樹祭」の横断幕を取り付けました。

- たねぷろじぇくとの目的や活動を紹介するパネルを展示しました。

- 防風柵にパネルを挟み込み、上手く設置できました。

- 完了!

昼食

翌日5/27(日)植樹祭のリハーサル

バスから植栽地への誘導

- いよいよ、翌日5/27(日)植樹祭当日のリハーサルを開始!植栽地に大型バスが3台到着し、参加者を誘導するところから、リハーサルを開始しました。

植栽方法・手順のレクチャー

- 植栽方法・手順のレクチャーを練習しました。

- 手で植栽穴の形を作り、深さの計測の仕方を説明します。

- シャベルの使い方を説明します。

お昼休み

- 風船飛ばしの準備として、風船を膨らませる場所を確認しました。

- 風船飛ばしの準備を行う仮設テント。

- 学生サークル「長楽」による和楽器演奏のステージとなる場所を確認しました。

- 海岸散策ツアーの集合場所などを確認しました。

学生サークル「長楽」の演奏(動画)

海岸散策ツアー

- 植栽地から海岸に向かう道。

- 防潮堤に上がった学生達。

- 防潮堤から海を眺める学生達。

- そして、海岸へ!

- かつて大津波が来たことを全く想像できないほどの、綺麗な砂浜と海でした!

集合写真

2018年5月27日(日)10:00~14:00 ワークショップ⑨苗木の植栽(坂元小+白石第二小+塩田西小+セキスイハイム東北グループ+長野大)

苗木36本(コナラ25本、ヤマザクラ11本)を植栽しました。内訳は以下の通りです。

長野大の学生が育てた苗木(2連結型): 23本

・コナラ: 12本

・ヤマザクラ: 11本

塩田西小の児童が育てた苗木(2連結型): 12本

・コナラ: 12本

坂元小の児童が育てた苗木(2連結型): 1本

・コナラ: 1本

ワークショップ⑨苗木の植栽

会場の準備

- 開会式会場の坂元小学校に到着しました。

- 会場の体育館に、必要な荷物を運びこみました。

- 暗幕カーテンを閉めました。

- スクリーンとプロジェクターを設置しました。

- プロジェクターの動作確認。

- 受付の準備をしました。

開会式

- 開会式

- 今回の植樹祭に参加した各学校・団体を紹介しました。

- 今日のスケジュールを確認しました。

- 坂元小・白石第二小・塩田西小の校長先生からお話をいただきました。

- 児童・学生による活動報告を行いました。コナラのドングリをペットボトル植木鉢に蒔き出すところから始まった活動。その後、苗木を育てる活動について紹介し合いました。

- 次は、レクリエーションです。長野大の学生達が開発したプログラム「ドングリすくすくインタビュー」を行いました。

- まず、名札に同じ色のシールが貼ってある人同士で集まりました。できたグループでカードゲームを行いました。

- 各グループのリーダーは、ゲームのルールを説明しました。

- ドングリが発芽し、生長するまでの過程を4段階のイラストにまとめた、4種類のカードをドングリが生長する順番で並べます。

- どの順番でドングリの発芽が進むのでしょうか?

- 参加者に考えてもらい、カードを並び替えていきます。

- これでOKですか?ファイナルアンサーですか?

- 次に、参加者にカードを1枚ずつ配りました。カードには、自己紹介で他の参加者に伝える内容が3つ書かれています。「名前」「所属」「質問内容」の3つ。

- 質問内容は、4種類のカードのよって違っています。「好きな色」「好きな食べ物」「好きな動物「好きなドラえもんの道具」の4つ。

- ドングリの発芽が進む順番で、自分のカードを見せながら、自己紹介を行いました。

- 最後に、カードの並び順の答え合わせをしました。ドングリは、はじめに根が出てきます。次に、芽が出てきます。そして、徐々に大きく生長します。これが正解です。この後の植栽活動は、このグループのメンバーと一緒に行います。仲良くなれたでしょうか?

- 次に、パワーポイントを使って、たねぷろじぇくとの目的と、これまでの活動、植樹祭を迎える前の準備について、紹介しました。また、今回の植樹祭で苗木を植栽する方法とその手順を説明しました。これで開会式終了です。

- 会場の片づけを行い、全てのものを撤収しました。

- 荷物を持って、体育館を出ました。

- 受付で使ったもの。

- 学校ごとに集まって、人数を確認しました。

- 全員揃ってからバスに乗りました。

- 荷物を持って、バスに乗り込みました。

- 大型バス3台で植栽地を目指しました。

児童(塩田西小)による活動報告(動画)

学生(長野大)による活動報告〔前半〕(動画)

学生(長野大)による活動報告〔後半〕(動画)

植樹祭会場までの移動

- バスに乗って、植樹祭会場を目指しました。

- 長野大メンバーの車内の様子。ちょっと緊張気味。

- 植樹祭会場に到着しました。

- 急いで荷物を降ろして、準備に取り掛かりました。

- 参加者のみなさんも到着しました。

- バスを降りて、会場へ。

- 参加者のみなさんを案内する学生。

- 久しぶりの再会。長野大の「恵みの森」で行った森博士教室「堆肥づくり」で会ったね!

- セキスイハイム東北グループのみなさんも到着。

- 115名の参加者のみなさん。植樹祭会場に到着しました。

宮城県職員によるお話

- 宮城県職員の方に、「宮城県における海岸防災林再生の取り組みの現状と課題」についてご説明いただきました。また、われわれたねぷろじぇくとの植栽活動の特徴をご評価いただきました。

- たねぷろじぇくとでは、「山元町の山林から集めた種子を使って地域性苗木を生産していること(遺伝子の攪乱を防ぐ)」「ペットボトル植木鉢を使って根系が発達した苗木を生産していること(植栽後の加着が期待できる)」「土壌改良材を導入し、苗木を植栽していること(苗木の活着やその後の生長が期待できる)」などを高く評価していただきました。

植栽方法・手順のレクチャー

- 植栽方法・手順を説明しました。

- 長野大の「恵みの森」からやってきた、恵みの森の番人、そしてご当地ヒーローの「モリー・バッター」の登場!彼には、植栽穴になってもらい、苗木の植栽方法と手順を説明しました。

- 登場前の準備の様子。

植栽方法・手順のレクチャー~モリー・バッター登場編~(動画)

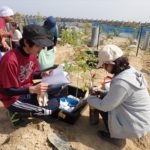

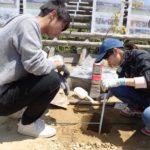

苗木の植栽

- 植栽活動、開始!

- 班ごとに活動しました。

- 長野大の学生とペア・トリオを組み、自分達が植栽する苗木と場所を確認しました。

- まず、植栽穴の深さが40cmかどうかをコンベックスでチェックしました。もし40cmではなかった場合は、山土を出し入れし、深さを調節しました。

- 次に、土壌改良材を植栽穴に入れました。

- 地面からの深さが27cmまで、土壌改良材を入れました。

- シャベルの柄でトントン突きながら、入れた土壌改良材を詰め込んでいきました。

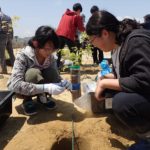

- さて、次は植栽。

- ペットボトルの植木鉢をカッターで解体しました。上の部分に、苗木を個体識別するためのナンバーがついています。ここの部分をリング状に切りました。このナンバーリングは、植栽後もずっと苗木の根元につけたままの状態にします。

- 植木鉢の側面もカッターで切りました。

- 次に、苗木を植栽穴の中心に入れました。

- 苗木の根元が地面から10cmの高さになるように、調節しました。

- 土壌改良材を苗木の周りに、どんどん入れていきました。

- 土壌を入れては、シャベルの柄でトントン突きながら、土壌を固めていきました。この作業をしっかりやらないと、徐々に苗木は陥没してしまいます。ひどい場合には、苗木の根元が地面よりも低くなってしまいます。お椀状になった窪地に雨水が溜まってしまうと、苗木は枯れてしまいます。

- 次に、土壌改良材でマウンドを作りました。

- 手でしっかりと押しながら、マウンドを作っていきました。マウンドは、苗木の周りの水はけを良くするために作っています。

- 最後に山土を約5cmの厚さでかぶせて、マインドは完成。マウンドの高さは約11cm、横幅は約50cm。

- 最後に、苗木にたっぷりと水を与えました。

- 大きく、育て!

- 自分達が植栽した苗木のマウンドに、自分の名前を書いた名札を立てて、完了!

- 良い思い出ができました!

- 自分が植栽した苗木の番号を忘れないように、メモ!

植栽活動の開始(動画)

植栽の活動風景~シーン1~(動画)

植栽の活動風景~シーン2~(動画)

植栽の活動風景~シーン3~(動画)

植栽の活動風景~シーン4~(動画)

植栽の活動風景~シーン5~(動画)

お昼休み

- お昼休み

- レジャーシートを植栽した苗木の近くに敷きました。

- カツカレーと…

- 山元産のイチゴ。セキスイハイム東北グループからご提供いただきました。ご馳走様でした!

- 各学校で集まって食べたり…

- 同じ班のメンバーで集まって食べたり…

- 風船飛ばしの準備が終わった学生達も、昼食!

- 卒業生が突然、出没!「ドライブがてら、東京から来ちゃいました」「今日、東京に帰ります」と一言。嬉しいね!

風船飛ばしの準備

- 風船飛ばしの準備を開始!お昼休みの30分で、120個分の風船を膨らませるのが目標!さて、練習の成果は発揮できるでしょうか?

- まず、ヘリウムガスを風船に入れました。

- 次に、風船に、メッセージカードを取り付けました。カードには、たねぷろじぇくとが今日、植樹祭を開催し、苗木を植栽したことと、連絡先が書いてあります。カードを拾った人から連絡が来るでしょうか?

- メッセーカードを取り付けた風船をナイロン紐に通し、班ごとに束ねました。からまないように、要注意!

パネル展示、たねぷろチェキコーナー

- お昼休みの企画は、パネル展示とチェキこコーナー。パネル展示では、たねぷろじぇくとの目的や活動を紹介しました。また、各学校・団体が書いた寄せ書きも額に入れて展示しました。

- 塩田西小の寄せ書き。

- たねぷろチェキコーナー!

- チェキで写真を撮って、メッセージを書きました。

- 撮った写真をコルクボードに貼りました。

- 思い出がいっぱい!

学生サークル「長楽」による和楽器演奏

- 長野大2年生のメンバー。サークルを結成してから、まだ1年ほど。

- 楽器は、バイオリン、三線、一期一会の3つ。

- 今回演奏した曲目は、「島人ぬ宝」「涙そうそう」「ふるさと」「海の声」の4曲。「海の声」はアンコール曲。

学生サークル「長楽」による和楽器演奏(動画)

風船飛ばし

- いよいよフィナーレ!約120個の風船を飛ばします!

- 風船を一人一つずつ手渡しました。

- 僕が飛ばす風船!

- 「1・2・3、飛んで行け!」の合図で、風船を飛ばしました。

- 今回の植樹祭は4回目。風船飛ばしも4回目。今まで、風船は、全て海のほうに飛んで行きましたが、今回は、陸のほうに飛んで行きました!さて、どなたかメッセージカードを拾ってくださるでしょうか?

風船飛ばし(動画)

閉会式

- 閉会式

- 亘理高・塩田西小・白石第二小・坂元小のたねぷろじぇくと担当の先生方と、この3月まで坂元小のたねぷろじぇくと担当の先生だった前川小の先生に、お言葉をいただきました。

- 各学校がこのたねぷろじぇくとに参加する意義や、今後の目標などについて、先生方のお考えを伺うことができました。

- ありがとうございました!

- たねぷろじぇくとは、一人ひとりの気持ちを大切にし、みなさんと協力し合いながら進んでいく、活動であることを共有できたように思います。

- 閉会。これで、本日予定していたプログラムを全て終了しました!お疲れ様でした!また会いましょう!