ワークショップ⑧植栽地の整備(植栽穴の掘削と整え、排水溝の掘削)、⑨苗木の植栽(試し植え)

2018年5月7日(月)9:00~16:15、8日(火)9:00~19:30

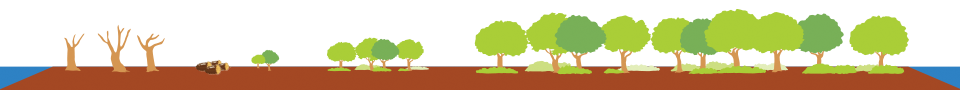

「たねぷろじぇくとワークショップ⑧植栽地の整備(植栽穴の掘削と整え、排水溝の掘削)、⑨苗木の植栽」を海岸防災林再生地(宮城県山元町)で開催しました。ワークショップには、セキスイハイム東北グループの社員9名と長野大学「里山再生学ゼミ」の学生4名が参加しました。5月25日(金)~27(日)に開催される「第4回たねぷろじぇくと植樹祭(ワークショップ⑨苗木の植栽)」の準備として、植栽穴の掘削と整え、排水溝の掘削を行いました。また、試し植えも行いました。

2018年5月7日(月)9:00~15:00 植栽穴の掘削、排水溝の掘削

円柱形(直径約30cm、深さ約40cm)の植栽穴を苗木120本分、掘削しました。また、幅約30cm、深さ約30cm、長さ約7mの排水溝を5本、掘削しました。

排水溝の掘削、植栽穴の掘削

- 重機で植栽地を整地し、排水溝を掘削しました。

- バケットからオーガーへ付け替えました。

- 1.4m×1.4mの格子点に植栽穴を掘削する位置を落としました。

- 円柱形(直径約30cm、深さ約40cm)の植栽穴を掘削しました。

- 苗木120本分の植栽穴の掘削、終了!

植栽穴の掘削(動画)

2018年5月7日(月)10:30~13:00 苗木の植栽準備(土作り)

第4回たねぷろじぇくと植樹祭では、5種類の土壌改良材を導入し、苗木を植栽します。( )内に示されている効果を期待しています。

・バーミキュライト(保水)

・真珠岩パーライト(排水)

・黒曜石パーライト(排水)

・バーク堆肥(肥料)

・人工土壌〔商品名:ビバソイル〕(肥料+保水+排水)

これらの5種類の土壌改良材を配合の仕方(種類と量)を変化させて混ぜ合わせ、9種類の土壌改良材(配合材)を作ることにしました。

今回は、処理8と処理9で使う土壌改良材を配合して作りました。

処理1)山土(コントロール)

処理2)バーミキュライト4L+山土38L

処理3)真珠岩パーライト4L+山土38L

処理4)黒曜石パーライト4L+山土38L

処理5)バーク堆肥4L+山土38L

処理6)人工土壌4L+山土38L

処理7)人工土壌42L

処理8)人工土壌30L+バーミキュライト4L+真珠岩パーライト4L+バーク堆肥4L

処理9)人工土壌30L+バーミキュライト4L+黒曜石パーライト4L+バーク堆肥4L

苗木の植栽準備(土作り)

- 土作りをしました。5種類の土壌改良材を配合しました。

- この配合は、処理9。

- 黒曜石パーライト。

- 2リットルのペットボトルで計量しました。

- ムラができないように、よく混ぜました。

- 新入社員のみなさんも、大活躍!

- 大型バットを使って配合した土壌を小型バットに移しました。これが苗木1本に与える42リットルの土壌改良材。

- 最後に、雨水が入らないように、ビニール袋をかぶせました。

2018年5月7日(月)14:00~16:15 植栽穴の整え

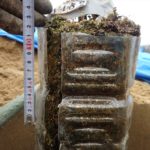

重機で植栽穴を掘削したのち、塩ビ管を使って、植栽穴(苗木60本分)が綺麗な円柱形になるよう、整えました。

植栽穴の整え

- 重機で植栽穴を掘削したのち、山土を出し入れしながら、深さが40cmになるように調整しました。次に、塩ビ管を植栽穴に立て、その周りの隙間をシャベルの柄でトントン突きながら、固めていきました。

- 最後に塩ビ管を引き抜きました。

- 綺麗な円柱形をした植栽穴。

- 雨の中の作業が続きました。

- 苗木60本分の植栽穴の整えが終わりました。

- 雨水が植栽穴に入らないように、ブルーシートで全体を覆いました。

- 苗木120本分の植栽穴をブルーシートで覆いました。

- 最後に、集合写真。雨の中、お疲れ様でした!

植栽穴の整え(動画)

2018年5月8日(火)9:00~13:00 苗木の植栽(試し植え)

処理1~処理9の植栽方法・手順を確認しながら、12本の苗木(2連結型)を植栽しました。内訳は以下の通りです。

・コナラ: 8本

・ミズナラ: 3本

・クヌギ: 1本

苗木の植栽(試し植え)

- 今回、植栽する12本の苗木。

- 最初に、植木鉢を解体しました。苗木の個体ナンバーが付いているペットボトル植木鉢の上の部分をカッターで切りました。

- リング状になります。

- 植木鉢の下の部分もカッターで切りました。

- 根が植木鉢の下までしっかり発達していました。

- 植木鉢の側面もカッターで切りました。

- 重機で掘削したあと、塩ビ管を使って整えた植栽穴。深さは、30cm。

- 2リットルのペットボトルで計量し、黒曜石バーライトを入れました。処理は4。

- 植栽穴にバーライトが入った様子。

- 深さをコンベックスで計測しました。約27cm。

- 植木鉢を解体した苗木を植栽穴に入れました。

- 苗木の根元が地面から何cmか、計測しました。

- 10cmになるまで、パーライトの高さを調節しました。

- 周りの山土を入れました。

- 山土を入れては、シャベルの柄でトントンしながら、押し固めました。

- 途中で、植木鉢の側面を外しました。

- 植木鉢が完全に取り外された苗木。根がしっかりと植木鉢の中で発達していたため、形が崩れることはありませんでした。

- 山土を追加しては、トントン。

- 山土でマウンドを作りました。

- マウンドの形は、手で丁寧に整えました。

- マウンドの形を富士山型。地面からの高さは、約11cm。

- 植栽、完了!

- コナラ

- ミズナラ

- クヌギ

- 上手くできました!

- ピース!

2018年5月8日(火)14:15~19:30 植栽穴の整え

植栽穴の整え

- 昨晩、降った雨がブルーシートの上に溜まっていました。

- 植栽穴に落ち込む雨水。

- 排水溝の上に溜まった雨水。

- ブルーシートを外してみました。

- 雨水が入り込んでいる植栽穴もありました。

- 雨水をくみ出しました。

- 雨水を多く含んだ山土はドロドロのため、シャベルで取り出しました。

- もう一度、塩ビ管を立てて、植栽穴を作り直しました。

- 塩ビ管を抜き取りました。

- 抜けました!

- もう一つのエリアのブルーシートを取り外してみました。

- ここも雨水が入り込んでしまった植栽穴がありました。

- 雨水をくみ出し…

- シャベルの柄でトントン突き…

- 塩ビ管の隙間を山土で埋めて…。

- 植栽穴の一つ一つに、土壌改良材を置きました。

- この上に、ブルーシートをかぶせれば、ブルーシートの上に降った雨が植栽穴の上に集まってこないだろうと考えました。

- ブルーシートをかぶせました。

- さらに、もう一つのエリアのブルーシートを外しました。

- ここは、植栽穴への雨水の侵入が多くみられました。

- 雨水が侵入し、植栽穴の形が崩れてしまったもの。ブルーシートが薄手だったため、雨水が貫通し、植栽穴に侵入したと考えられました。

- また、排水溝に流れ込んだ雨水が、ずっとそこに留まってしまうと、徐々に地下に浸透していき、植栽穴へと雨水が流れ込んでしまうことがわかりました。そこで、雨水が留まらないように、排水溝を掘削しました。

- 排水溝に溜まった雨水が地中を移動し、植栽穴に流れ込んだエリア。

- ここのエリアでは、塩ビ管を植栽穴の上に置きました。

- 新たに購入した厚手のブルーシート。

- 厚手のブルーシートをかぶせて、雨水が植栽穴に侵入しないようにしました。

- 最後に、集合写真。暗くなるまで、本当にお疲れ様でした!